REPORT DI MONITORAGGIO CIVICO

Lo sviluppo di nuove molecole di seconda generazione per l'immunoterapia oncologica

Inviato il 12/12/2024 | Di Sara Gagianesi, Saad Ibrahim, Mattia Bortolotto

Cosa abbiamo scoperto

Obiettivi del progetto Tweet

L’argomento ci ha subito affascinati perché il progetto consiste nello sviluppo di molecole innovative che agiscono sul sistema immunitario, concentrandosi su due aree di ricerca fondamentali: le patologie del sistema nervoso e quelle oncologiche. Questo approccio mira a tutelare la salute globale, accelerando lo sviluppo di farmaci antitumorali per tutti i tipi di tumori solidi ed ematologici, migliorando così la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti oncologici.

L’argomento ci ha subito affascinati perché il progetto consiste nello sviluppo di molecole innovative che agiscono sul sistema immunitario, concentrandosi su due aree di ricerca fondamentali: le patologie del sistema nervoso e quelle oncologiche. Questo approccio mira a tutelare la salute globale, accelerando lo sviluppo di farmaci antitumorali per tutti i tipi di tumori solidi ed ematologici, migliorando così la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti oncologici.

Si stima che i tumori rappresentino una delle principali cause di mortalità a livello globale, con un aumento dei casi negli ultimi anni. Tuttavia, i progressi nella ricerca stanno offrendo nuove speranze, soprattutto per tumori come quello al seno, grazie all’introduzione di farmaci più efficaci e meno tossici. Questi nuovi farmaci rappresentano una vera e propria “arma” contro le malattie oncologiche più devastanti.

Attività previste

Le attività previste sono il versamento di € 4.167.588,50 a favore della ricerca per la creazione di farmaci di seconda generazione, al fine di combattere i pericoli oncologici.

L’inizio previsto è stato fissato per la data 1/11/2019 e la fine prevista è stata fissata per il giorno 30/04/2022.

Tuttavia, in base alle informazioni raccolte tramite l’intervista con Fulvio Magni, il progetto ha subito un ritardo di circa sei mesi a causa della necessità di completare i bandi di assegnazione dei fondi e delle difficoltà legate alla pandemia da COVID-19. Nonostante questo ritardo iniziale, il progetto ha poi rispettato le date effettive di esecuzione e si è concluso il 30 settembre 2022.

Origine del progetto

Il progetto di sviluppo di nuove molecole di seconda generazione per l'immunoterapia oncologica è stato avviato nell'ambito del bando Call Hub Ricerca e Innovazione 2019 di Regione Lombardia, che ha finanziato diverse iniziative ad alto tasso di innovazione con un investimento totale di 114 milioni di euro. Il progetto specifico, denominato IMMUN-HUB, è stato selezionato per il suo approccio innovativo, che include l'uso di anticorpi monoclonali (murini e umanizzati) e inibitori selettivi di HDAC, combinati con tecniche di nanomedicina per aumentare l'efficacia terapeutica e ridurre la tossicità sistemica, i vari progetti hanno beneficiato anche dei fonti PNRR.

Soggetti Beneficiari

Soggetti coinvolti:

• Università degli Studi di Milano-Bicocca ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo delle nuove molecole e dei sistemi di imaging avanzati.

• CheckMab ha lavorato alla fase preclinica degli anticorpi.

• Italfarmaco ha contribuito alla formulazione e ottimizzazione degli inibitori.

• ICS Maugeri ha fornito supporto per le analisi epigenetiche e metaboliche.

• L'Istituto Pascale ha contribuito con studi immunoistochimici su coorti retrospettive di tessuto oncologico.

Coinvolgimento pubblico e trasparenza:

Non risultano iniziative di consultazione pubblica o eventi di coprogettazione diretta con i cittadini. Tuttavia, la struttura del progetto è stata comunicata tramite piattaforme istituzionali e scientifiche, lasciando spazio per un possibile miglioramento nel coinvolgimento delle persone impattate. In particolare, i pazienti oncologici, destinatari finali delle terapie, non sembrano aver avuto un ruolo diretto nella fase di definizione.

Il progetto è ancora insicuro per il 15% dei pazienti, che dopo la somministrazione di tali farmaci hanno riscontrato reazioni avverse e non curabili; Molti altri pazienti non sono eleggibili per questi tipi di trattamenti.

Lo sviluppo di nuove molecole per l’immunoterapia contro il cancro può portare grandi benefici al territorio. Queste terapie, più efficaci e mirate, migliorerebbero la qualità delle cure per i pazienti, aumentando le possibilità di successo e riducendo gli effetti collaterali. La ricerca potrebbe anche favorire la collaborazione tra ospedali, università e aziende, creando nuove opportunità di lavoro e investimenti. Oltre a curare diversi tipi di tumore, potrebbe aprire la strada a nuove scoperte utili per altre malattie. Questo progetto interessa soprattutto pazienti, medici, ricercatori, aziende farmaceutiche e istituzioni, migliorando la salute e lo sviluppo del territorio. I beneficiari diretti di questo investimento sono stati l’Universita degli studi Milano-Bicocca, Italfarmaco S.P.A., Istituti clinici scientifici Maugeri societa' per azioni societa' benefit in forma abbreviata "Istituti clinici scientifici Maugeri SPA SB" o anche "ICS Maugeri SPA SB" o "Maugeri SPA SB", IRCCS-Fondazione Pascale, Checkmab S.R.L., Aphad S.R.L.

Contesto

Lo sviluppo di nuove tecnologie per l’immunoterapia oncologica risponde a diverse esigenze del territorio, che derivano dall’aumento di diagnosi oncologiche negli ultimi anni e dalla necessità di un miglioramento delle cure, sia sul piano economico che su quello fisico del paziente. Nel 2023 si registrò un totale di 395.000 casi, con un incremento di 18.400 diagnosi rispetto al 2020.

Nonostante i continui progressi nelle cure, è chiaro che permangono aree critiche su cui intervenire, in particolare sul fronte dello screening e della prevenzione.

Il progetto mira proprio a questo, sviluppando terapia mirate che, non solo migliorino l’efficacia dei trattamenti, ma riducano anche gli effetti collaterali, concedendo un impatto positivo sulla qualità di vita dei pazienti. Allo stesso tempo, l’innovazione proposta può stimolare l’economia locale, attraverso la creazione di nuove disponibilità di lavoro nei settori di ricerca specializzati.

La ricerca inoltre, è di fatto incentrata sulla trasformazione digitale di servizi e ambienti sul territorio Lombardo. L’area geografica di focalizzazione del progetto che pure intende aver un respiro nazione, europeo e internazionale, su cui insiste e/o dovrà insistere l’intervento è composta dalle seguenti province: Milano, Monza e della Brianza e Pavia

Per quanto riguarda il quadro strategico, il progetto si inserisce nel Piano Nazionale della Ricerca (PNR) e nelle strategie regionali di specializzazione intelligente (RIS3). Si allinea anche con gli obbiettivi dell’agenda 2030, in particolare con l’obiettivo 3 (Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età), e con l’obiettivo 9 (costruire un'infrastruttura resiliente, a promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e a sostenere l'innovazione).

Una ricerca simile che si sta svolgendo in parallelo è per esempio RISP, un programma gratuito di diagnosi precoce del timore polmonare, non ancora integrato nel Servizio Sanitario Nazionale.

Avanzamento

Il progetto Sviluppo di nuove molecole di seconda generazione per l’immunoterapia oncologica risulta ufficialmente concluso, nonostante sul sito di OpenCoesione venga ancora segnalato come in corso. Questa informazione è stata confermata dall’intervista con il beneficiario Fulvio Magni.

Secondo quanto emerso dall’incontro, il progetto ha subito un ritardo iniziale di circa sei mesi a causa della necessità di completare le procedure per i bandi di assegnazione dei fondi e per l’impatto della pandemia da COVID-19. Tuttavia, questi ritardi sono stati recuperati, e il progetto ha rispettato le date ufficiali di inizio e fine: 1° novembre 2019 - 30 settembre 2022.

La Regione Lombardia ha svolto un’attività di revisione sul progetto, verificando i pagamenti e la gestione del personale. È emerso che l’ateneo ha utilizzato i fondi del progetto solo per coprire le spese legate al personale, mentre altre spese sono state sostenute con fondi dedicati.

Nonostante il progetto sia ufficialmente terminato, la ricerca nel settore prosegue: alcune collaborazioni, come quella con CheckMab, stanno ancora andando avanti, e due brevetti sono stati depositati nell’ambito dei risultati ottenuti.

Fonti delle informazioni:

• Intervista con Fulvio Magni, beneficiario del progetto

• Dati pubblici disponibili su OpenCoesione

Risultati

Il progetto ha raggiunto con successo tutti e sei gli obiettivi previsti. L’obiettivo principale era lo sviluppo di terapie immunologiche di seconda generazione, che si distinguono dalle tradizionali per il loro meccanismo d’azione: invece di attaccare direttamente le cellule tumorali, agiscono sul microambiente tumorale, impedendo alle cellule cancerose di mimetizzarsi o di proteggersi dal sistema immunitario.

I risultati più significativi includono:

Nuove strategie terapeutiche: sono stati sviluppati farmaci innovativi che colpiscono il processo di mimetizzazione delle cellule tumorali, utilizzando piccole molecole o anticorpi.

Tecnologie di rilascio mirato: le nuove molecole sono state veicolate selettivamente verso i tumori tramite nanoparticelle in grado di riconoscere specifiche proteine di membrana presenti sulle cellule tumorali.

Metodologie di verifica: sono state impiegate tecniche avanzate come la spettrometria di massa su animali, l’utilizzo di organoidi stampati in 3D e l’uso di radio-traccianti per valutare l’efficacia delle terapie sperimentali.

Applicabilità clinica: le terapie sviluppate si sono dimostrate particolarmente utili per quei pazienti (circa il 20%) che non tollerano i trattamenti oncologici convenzionali.

Brevetti e collaborazioni: sono stati depositati due brevetti, e una delle aziende coinvolte, CheckMab, ha venduto il proprio anticorpo a una terza società, garantendo una prosecuzione della ricerca.

Dal punto di vista economico, queste terapie risultano vantaggiose, poiché permettono trattamenti più mirati e meno invasivi. Tuttavia, per tumori rari, lo sviluppo di farmaci specifici potrebbe non essere conveniente per le aziende farmaceutiche, a causa della scarsa domanda sul mercato.

In sintesi, il progetto ha prodotto risultati concreti e innovativi, contribuendo allo sviluppo di nuove soluzioni per l’immunoterapia oncologica. Tuttavia, la ricerca nel settore continua, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficacia delle terapie e la loro applicabilità clinica.

Fonti delle informazioni:

• Intervista con Fulvio Magni, beneficiario del progetto

• Dati pubblici disponibili su OpenCoesione

Punti di debolezza

Nonostante gli aspetti positivi, il progetto presenta alcune criticità:

Ritardi nella fase iniziale: il progetto ha subito un ritardo di sei mesi a causa delle procedure burocratiche per i bandi e dell’impatto della pandemia, che hanno influito sulla tempistica della ricerca.

Difficoltà nel completare alcune sperimentazioni: sebbene tutti e sei gli obiettivi siano stati raggiunti, alcune terapie combinate non sono state completate del tutto, segnalando possibili ostacoli nella loro applicazione pratica.

Limitazioni economiche per alcune tipologie di tumore: la ricerca sui tumori rari potrebbe essere svantaggiata dal punto di vista economico, poiché le aziende farmaceutiche potrebbero non trovare conveniente investire nello sviluppo di cure specifiche per malattie con bassa incidenza.

Punti di forza

Il progetto si distingue per diversi aspetti positivi, tra cui:

Innovatività scientifica: lo sviluppo di molecole di seconda generazione per l’immunoterapia oncologica rappresenta un importante progresso nella lotta contro il cancro, offrendo trattamenti più mirati e meno invasivi rispetto alle terapie tradizionali.

Applicabilità clinica: le terapie sviluppate potrebbero migliorare il trattamento dei pazienti che non tollerano le cure convenzionali, aprendo nuove possibilità di cura.

Uso di tecnologie avanzate: l’impiego di organoidi stampati in 3D per testare i farmaci e l’uso di nanoparticelle per veicolare il principio attivo solo verso le cellule tumorali sono soluzioni all’avanguardia.

Collaborazioni e risultati concreti: il progetto ha portato al deposito di due brevetti e alla prosecuzione della collaborazione con CheckMab, dimostrando un impatto concreto sulla ricerca e sull’industria farmaceutica.

Sostenibilità economica: i risultati del progetto suggeriscono che le nuove terapie potrebbero essere economicamente vantaggiose rispetto a quelle tradizionali, sia per i pazienti che per il sistema sanitario.

Rischi

I principali rischi che potrebbero compromettere l’efficacia del progetto includono:

Difficoltà di finanziamento: la ricerca scientifica dipende fortemente dai finanziamenti pubblici e privati. Senza un adeguato supporto economico, il lavoro svolto potrebbe non tradursi in nuove terapie accessibili ai pazienti.

Barriere burocratiche: i lunghi tempi per l’approvazione dei farmaci e le complesse normative potrebbero rallentare l’introduzione sul mercato delle nuove terapie sviluppate.

Difficoltà di applicazione clinica: affinché le nuove molecole possano essere utilizzate su larga scala, è necessario superare diverse fasi di sperimentazione e dimostrare la loro efficacia su un numero maggiore di pazienti.

Soluzioni e Idee

Quali azioni o condizioni potrebbero aumentare l’efficacia del progetto monitorato, inclusi eventuali progetti/opere/servizi/interventi di varia natura complementari che sarebbe necessario implementare per un adeguato perseguimento degli obiettivi finali del progetto? Questi suggerimenti sono importanti per comunicare ai decisori pubblici come il progetto può essere reso più efficace.

Per migliorare l’efficacia del progetto e garantirne un impatto duraturo, si potrebbero adottare le seguenti soluzioni:

Maggiore supporto economico alla ricerca: prevedere finanziamenti specifici per progetti di immunoterapia oncologica, con particolare attenzione ai tumori rari, per incentivare lo sviluppo di terapie innovative.

Riduzione della burocrazia: snellire le procedure amministrative per l’accesso ai fondi e l’approvazione delle sperimentazioni cliniche, riducendo i tempi di attuazione dei progetti.

Collaborazioni interdisciplinari: favorire la creazione di network tra università, ospedali e aziende farmaceutiche per accelerare il processo di sviluppo e applicazione delle nuove terapie.

Maggior sensibilizzazione e coinvolgimento pubblico: promuovere campagne informative per far conoscere le potenzialità delle nuove terapie e aumentare il sostegno sociale e politico alla ricerca oncologica.

Metodo di indagine

Come sono state raccolte le informazioni?

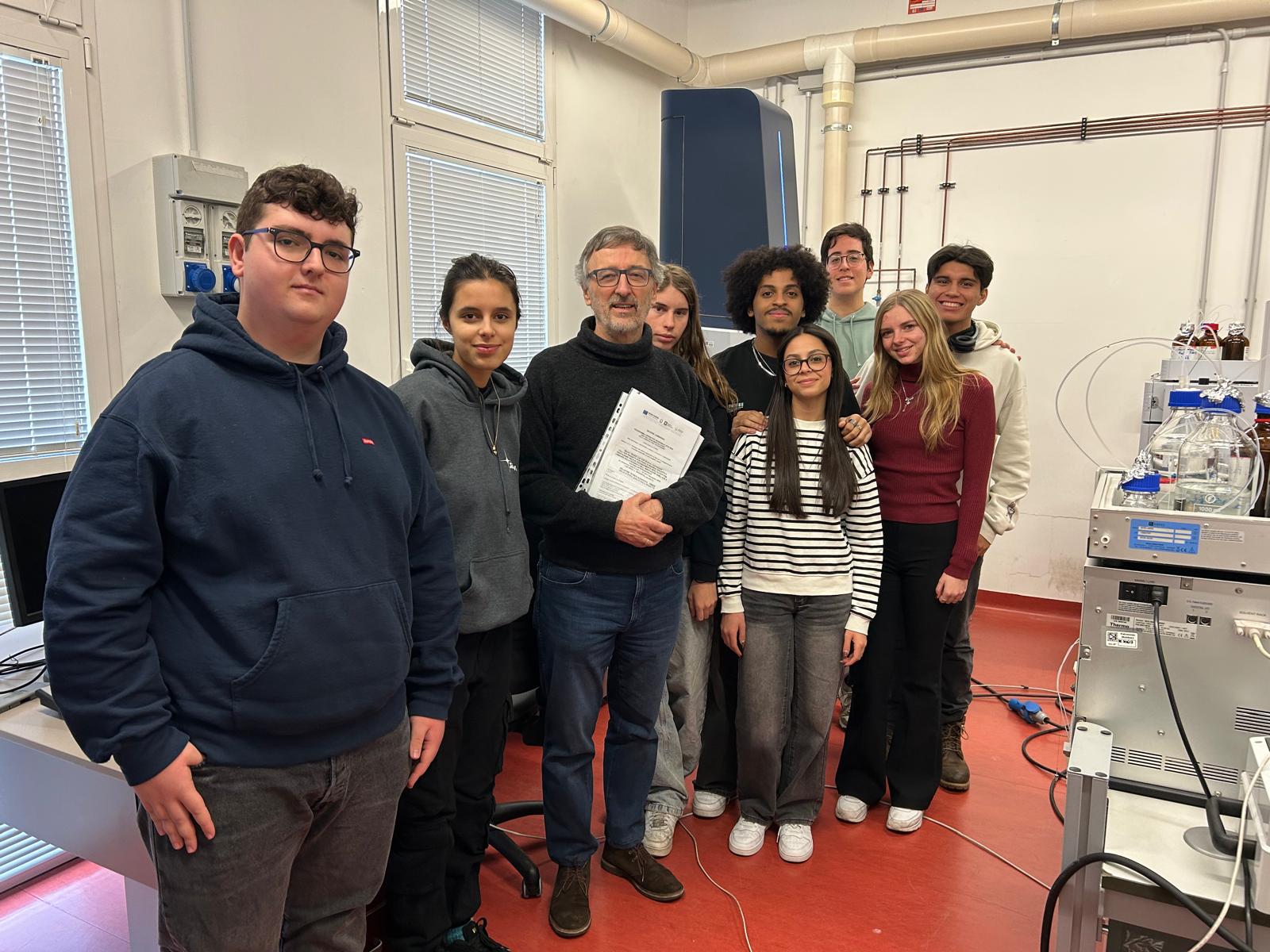

- Visita diretta documentata da foto e video

- Intervista con i soggetti che hanno o stanno attuando l'intervento (attuatore o realizzatore)

Il 18 febbraio 2025, abbiamo intervistato Fulvio Magni, che ha avuto un ruolo diretto nella realizzazione del progetto. Magni è un ricercatore coinvolto nello sviluppo delle nuove molecole e ha fornito dettagli tecnici e organizzativi sulla ricerca e sulla gestione del finanziamento.

Domande principali

Qual è lo stato d'avanzamento del progetto? Perché risultano assenti le date di inizio e di fine effettive?

Quali sono gli scopi e i funzionamenti effettivi di questo progetto?

Risposte principali

1) L'inizio delle attività è stato ritardato di 6 mesi per eseguire i bandi ed è stato posticipato anche a causa del Covid 19. Il progetto ha comunque avuto delle date di inizio e di fine effettive e verificate dalla Regione Lombardia stessa, in quanto ha revisionato il progetto, i pagamenti e il personale, verificando periodicamente lo stato del progetto fino alla sua conclusione. L’Università Bicocca ha pagato solo il personale e i propri ricercatori, tutto il resto è stato finanziato con i fondi dediti. Inoltre la relazione scientifica del progetto è iniziata il 1/11/19 e conclusa il 30/09/22.

2) Le terapie di seconda generazione non attaccano direttamente le cellule tumorali, ma il contesto in cui si trovano, poiché le cellule tumorali si mimetizzano o si proteggono. L’obiettivo è attaccare i processi che consentono alle cellule tumorali di mimetizzarsi, utilizzando piccole molecole o anticorpi. Le piccole molecole si diffondono in tutto l’organismo, ma le molecole vengono indirizzate esclusivamente verso i tumori tramite nanoparticelle che riconoscono le cellule tumorali, rilasciando il farmaco solo in loco. Lo scopo di questo progetto era quindi quello di proseguire con la ricerca contro il cancro, cercando di sviluppare delle cure meno invasive e dannose rispetto alle classiche chemioterapie.